昭和54年2月の新聞記事に、全米最大の蔵書を誇る議会図書館で、1,800万冊の3分の1に当たる600万冊は、傷みがはげしく貸し出せば補修もできなくなるほど、本に使用されている紙の劣化状態が進んでいると報じられました。フランス、イギリスその他の国々の図書館も同じ状態だといいます。

これらの本は19世紀中ごろから発行された書籍で、ちょうどそのころから普及した、木材パルプを原料とした機械生産による紙(洋紙)を使ったものです。

一方、日本で漉かれた紙で最も古いものは、大宝2年(702年)の日付のある美濃、筑前、豊前で作られた戸籍に使われた紙で正倉院に残されています。また、博物館などでも千年以上も経た古文書を見ることができ、和紙の保存性の良さに驚かされます。

植物体の化学的な主成分は、セルロース、ヘミセルロース、リグニンなどです。パルプを作るときの有害な成分はリグニンで、水に親しむ性質(親水性)が低く、これが紙に残ると紙そのものを弱くし(紙力低下)、光や酸素にふれると色素を生じて変色の原因となり、紙が変質します。そのためリグニンの少ない紙が保存に適していることになります。

また、紙の繊維は、重合度(分子の長さ)が高く、結晶化度(結晶領域の割合)の高いものほど、紙が長持ちするとされています。

西洋で19世紀中ごろに登場する木材パルプは、回転する砥石面に木材を押しつけ、摩砕して作る砕木パルプ(GP)のため、リグニンはそっくり紙に残り、劣化のもととなりました。新聞紙を放っておくと黄色こうなるのはこのためです。リグニンを化学的に溶かし、漂白による脱リグニン処理をした化学パルプの生産が、その後はじまりました。

植物繊維は、水をよく吸う性質があるため、インクで文字を書いたり印刷したりするとにじんでしまいます。そのため、にじみ止め(サイジング)が必要です。また、松やにからとれるロジンを紙の原料(紙料)に加え、硫酸アルミニウムで紙料のペーハー(pH)を4.5から5.5くらいに調整し、繊維上に定着させますので、できた紙は弱酸性となります。紙は普通6〜8%の水分を含んでいるため硫酸アルミニウムが加水分解をおこし、ヘミセルロース、セルロースの順で劣化し弾力性がなくなり、少し曲げるだけで折り切れるようになります。

手漉き和紙に使われる楮や雁皮などの靭皮繊維は、もともとリグニンが少ないのが特徴ですが、その少ないリグニンを除くのに、草木の灰や石灰などを使ってゆるやかな条件で原料処理を行うため、繊維を傷めず、重合度の高い(繊維の強い)紙が作られます。

靭皮繊維は、木材繊維に比べて繊維そのものが長く、したがって、セルロース分子も長いため、酸化されにくく、また結晶化度も高く、紙力を有利にするヘミセルロースを適当に含んでいるので、紙の保存性は和紙が大変よいことになります。

しかし、最近、原料面でで外国産の靭皮原料や、過剰に漂白された塩素臭のする楮パルプが使われることが増えました。また、木材パルプを多く混ぜたり、煮熟するとき過剰の薬品が使われたり、さらにサイジングの方法などにより、古来からの方法で作られた和紙を除き、すべての和紙が保存性が良いとはいえません。 |

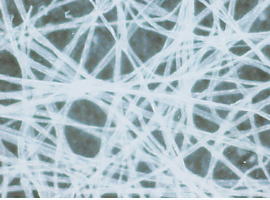

和紙の表面(87倍)

洋紙の表面(87倍)

薄い和紙の表面(87倍)

薄い洋紙の表面(87倍) |